Blogue Petite Monnaie

Monnaie locale : physique ou virtuelle ?

Par Vincent Ouellette-Destroismaisons

Lorsque l’on lance un projet de monnaie locale dans une région donnée, plusieurs questions émergent nécessairement :

- Quel sera le territoire desservi?

- Quel type de déploiement voulons-nous?

- Quelles entreprises pourront participer au projet?

Néanmoins, puisqu’il s’agit d’un projet de monnaie locale, une des questions les plus importantes, sinon la plus importante, est évidemment : comment sera distribuée la monnaie locale ? Physique ou virtuelle ?

Dans le cadre de ce texte de blogue, je tenterai de donner les avantages et les inconvénients de chaque option en plus de vous expliquer pourquoi nous avons choisi d’imposer l’utilisation à la fois du numérique et du papier.

Monnaie physique

De quoi parle-t-on ?

Les monnaies locales physiques sont souvent distribuées sous forme de billets, quoiqu’elles pourraient l’être sous forme de jetons ou tout autre forme décidée par les gestionnaires du projet. Dans notre cas, nous avons choisi des billets imprimés avec un certain niveau de sécurité en raison du prix, du look, mais également pour des raisons techniques (ils entrent facilement dans un portefeuille et une caisse enregistreuse). Les monnaies locales décident des coupures. La Chouenne a opté pour des coupures de 50,20,10,5 et 1 alors que nous avons préféré opter pour des coupures 20,10,5,2 et 1. Tout comme la monnaie charlevoisienne, nous avons décidé d’utiliser des couleurs similaires aux billets canadiens en raison des automatismes mentaux. En ce sens, notre 20 est vert, notre 10 est mauve, etc.

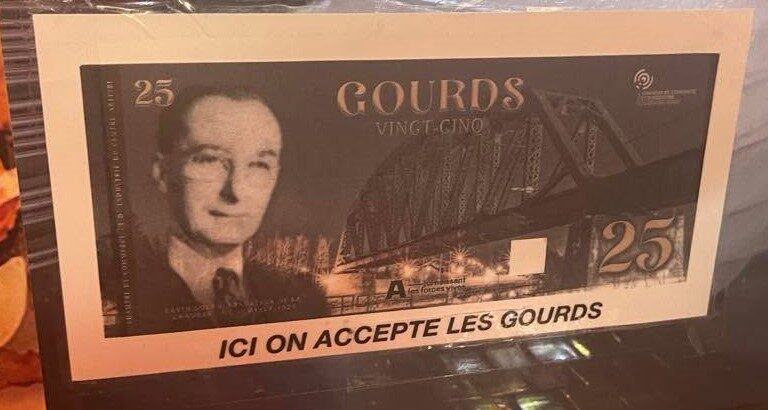

Toutefois, certains projets de monnaies locales choisissent des coupures originales comme en témoigne ce billet de 25 Gourds distribué à Amos.

Monnaie physique : avantages et inconvénient

Le premier avantage de la monnaie physique est de développer un aspect très tangible au projet. Vous avez physiquement des billets que vous dépenser physiquement dans un commerce. Le commerce vous rend de la monnaie physique et vous repartez avec cette monnaie sur vous. Par ailleurs, les billets deviennent des superbes cartes de visite et développent l’identité régionale du projet. Finalement, c’est assez simple à entrer dans la comptabilité et la plupart des employés qui doivent traiter les transactions sont habilités à le faire.

Cela étant dit, il y a de très grands désavantages à n’utiliser que des billets. Le premier enjeu est de l’ordre de la circularité de la monnaie. La plupart des commerces paient aujourd’hui leurs fournisseurs par virements directs. Si le projet de monnaie locale implique de devoir aller porter physiquement une enveloppe de monnaie locale en différentes coupures pour payer les fournisseurs, il deviendra plus tentant pour l’entreprise de juste reconvertir (lorsque possible) les billets en dollars canadiens. Les paiements des fournisseurs en billets n’offrent pas non plus de traçabilité pour les commerces ce qui complique la comptabilité.

L’autre désavantage notable de n’utiliser que des billets est le fait que c’est à contre-courant des habitudes de consommation actuelles. Les paiements en cash diminuent à chaque année et les nouvelles cartes « tap » ou encore les téléphones permettent des paiements presqu’instantanément. Les consommateurs se dirigent vers cela et, si le projet de monnaie locale est trop loin des habitudes des consommateurs, il risque de perdre en pertinence et de ne pas survivre dans le temps.

Mais le plus gros désavantage de la monnaie physique est définitivement pour les promoteurs du projet. Pour la Petite-monnaie, nous avons un territoire très vaste et la distribution de la monnaie ainsi que la gestion des dépôts sur le territoire est un réel enjeu. Plusieurs monnaies d’Europe ont fait appel à des bénévoles pour la distribution de la monnaie et la collecte des dépôts, mais je considère que cela est une solution très peu viable en raison du manque de professionnalisme et de l’instabilité du travail bénévole. Le bénévolat est important dans la société et j’en fais moi-même, mais si un commerce doit déposer 2500$ en petites-monnaies, je serais très malaisé d’envoyer un bénévole pour gérer cet argent.

Monnaie virtuelle

La solution miracle ?

Devant les défis qu’imposent la monnaie physique, il peut être tentant de se tourner vers le modèle 100% virtuel. Cette façon de faire amène plusieurs avantages, analysons-les ensemble !

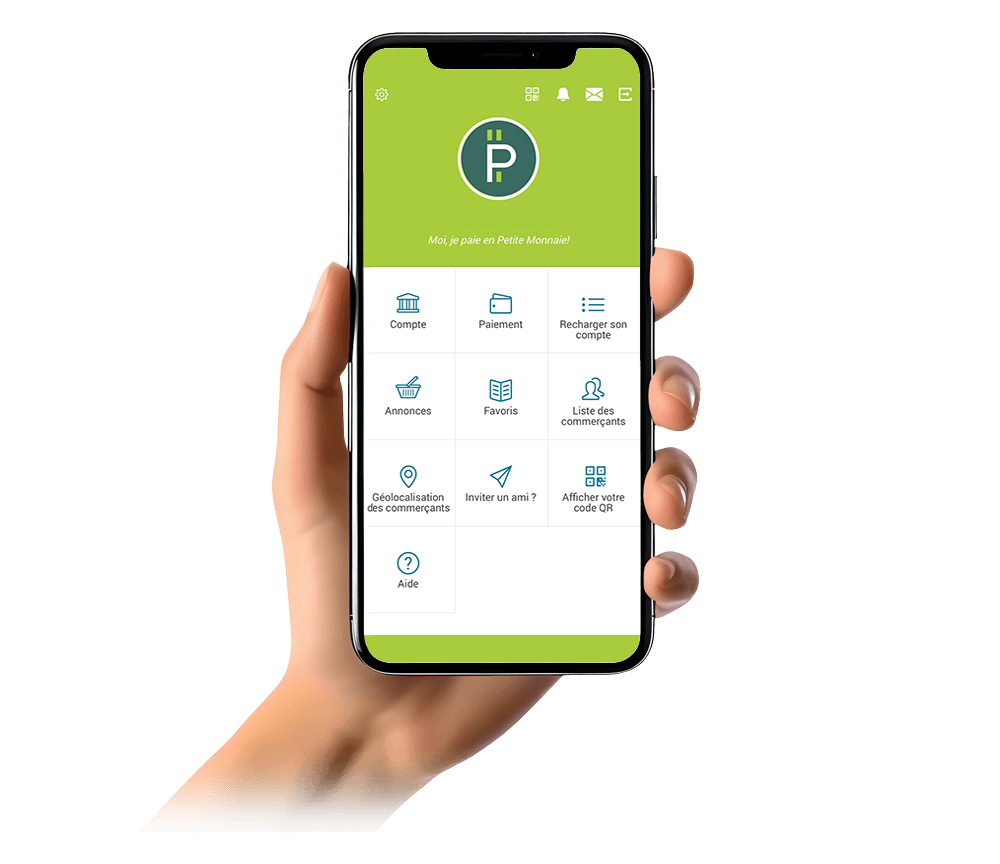

Des logiciels comme celui proposé par CYLAOS (notre fournisseur) ont fait leurs preuves un peu partout dans le monde (dont avec la Chouenne à Charlevoix). Les transactions sont simples et efficaces, le système est épuré et propose une traçabilité. Ces logiciels offrent des avantages nets au niveau de la communication, mais surtout au niveau de la distribution de la monnaie. Je peux m’installer un petit matin d’automne devant mon ordinateur et faire des reconversions aux entreprises tout en sirotant un café latté à la citrouille. Certes, il y a des frais de gestion et de mise en place de logiciel, mais ils sont facilement compensés par moins de déplacement, moins de gestion physique, etc.

L’application que nous utilisons est tout aussi efficace qu’une carte de paiement moderne, est accessible via un téléphone portable et les commerces participants n’ont pas de matériel à acheter. C’est parfait non ?

C’est bien, c’est essentiel à un projet, mais ce n’est malheureusement pas parfait…

Si la monnaie papier offre un aspect tangible au projet, le paiement par application est plus éthéré. Les commerces sont assez craintifs envers les applications de paiement. Ils se font souvent proposer des applications de programme de fidélité (par exemple Freebees). Les commerçants doivent aussi paramétrer leur caisse. À ce propos, les bugs techniques sont possibles et le soutien technique est aussi essentiel, surtout au début. Finalement, le projet devient dépendant du détaillant du programme et est moins autonome dans la gestion. Prenons l’exemple de la Petite-monnaie. L’application devait être lancée en même temps que la monnaie papier soit le 18 mai 2024. Nous sommes en fin septembre 2024 et nous avons encore des enjeux techniques mineurs qui doivent être résolus avant de lancer l’application au grand public.

Numérique ET physique

La solution retenue

Chaque projet de monnaie locale évolue dans un contexte différent. Dans le cas de la Petite-monnaie, nous avons eu un financement conséquent d’un fonds régional (Agrolab) et avons pu conter sur une subvention majeure de la caisse locale. En ce sens, nous avions les fonds nécessaires pour pouvoir à la fois imprimer de la monnaie et développer l’application numérique et c’est ce que nous avons choisi de faire.

Un des avantages d’avoir à la fois une monnaie physique et numérique est le fait de « normaliser » notre monnaie locale. La monnaie nationale étant à la fois physique et numérique, notre monnaie locale devient assez proche conceptuellement de la monnaie nationale. Par ailleurs, plusieurs personnes ne sont pas habiles avec les technologies alors que d’autres en sont fanatiques. Les deux versions de la monnaie permettent donc d’inclure tous les citoyens au projet. Finalement, en aillant les deux types de monnaie, nous pouvons aller chercher dans les avantages de chaque option dans la mise en place de notre projet.

La dernière question à régler était de savoir si nous allions laisser le choix aux commerces participants d’accepter uniquement la monnaie physique ou virtuelle où s’ils devaient absolument accepter les deux options. Nous avons choisi d’imposer le choix des deux options pour les raisons suivantes.

Un système brisé

L'importance de normaliser la monnaie

Le but d’une monnaie locale est d’encourager la circularité de l’économie. Lorsqu’un consommateur achète une botte de carotte chez un maraicher en monnaie locale, on espère que le maraicher arrivera à réutiliser cette monnaie à son tour. Le maraicher pourrait aller se payer un repas au restaurant du coin avec ses billets de monnaie locale. Qui sait, le restaurateur pourrait pour sa part décider d’acheter des légumes au maraicher avec la monnaie donnée par le maraicher. Bref, vous comprenez le concept.

Imaginez-vous maintenant que le maraicher n’accepte que la monnaie physique et que le restaurateur lui n’accepte que la monnaie virtuelle. Le maraicher ne peut pas dépenser ses billets au restaurateur et le restaurateur ne peut pas utiliser son application mobile pour payer ses légumes au maraicher.

Cela créera de la frustration de part et d’autre et les commerces auront plus tendance à reconvertir leurs petites-monnaies en dollars canadiens ce qui nous éloigne de notre mission de départ.

Maintenant, mettez-vous dans la peau d’un consommateur. Christophe converti 500$ en petites-monnaies à l’aide de l’application. Il a mis de l’argent personnelle dans le projet avec toutes les meilleures intentions du monde. Il va chez le maraicher pour s’acheter des carottes avec sa petite-monnaie virtuelle et le maraicher lui répond qu’il ne prend que la petite-monnaie en papier.

Encore une fois, frustration de part et d’autre.

En conclusion

Toute ou pas pentoute

C’est dans cet esprit que nous avons décidé d’imposer dès le départ les deux modes de paiement aux commerçants en leur expliquant que nous allions les accompagner dans le processus. Cela pourrait faire en sorte que quelques commerçants décident de ne pas rejoindre le projet et nous en sommes conscient. Toutefois, nous pensons avoir pris une décision dans l’intérêt collectif des clients et des commerces participants au projet. Seul le temps nous permettra de voir si nous avons pris la bonne décision !

Cart is empty

Cart is empty